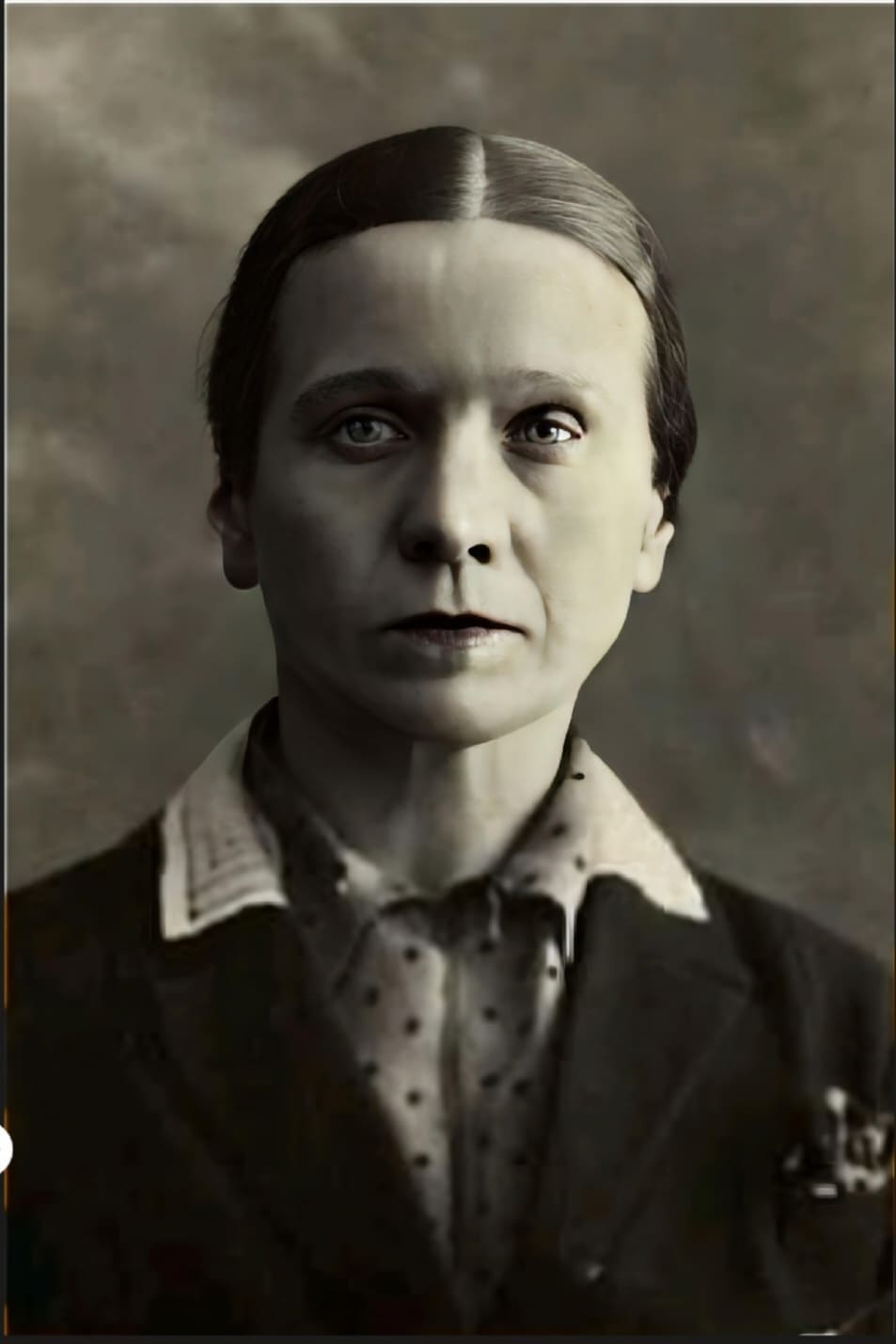

В 70-е — начале 80-х годов прошлого века на бульваре Гагарина в Брянске часто можно было увидеть прогуливающейся очень пожилую женщину. Высокую, худую, прямую, как жердь, с величественной осанкой, во всем черном — блузке, длинной юбке, шляпке, кружевных перчатках, с чёрным зонтом-тростью. Вид у нее был настолько необычен, она была так непохожа на типичных советских бабушек, что невольно приходила на ум вышедшая из обихода — даже уже тогда — фраза «старая дама».

Несмотря на то, что её наряд очень походил на наряд старухи Шапокляк из мультфильма, никому из тогдашних детей не приходило в голову её так назвать. Она вызывала даже некоторую робость своим строгим «дореволюционным» обликом…

Позже, к окончанию школы, мы — завтрашние выпускники — уже знали, что это загадочная старая дама была врачом, очень известным и уважаемым в послевоенном Брянске. Её фамилия была такая же «старорежимная», как и облик — ГРОНСКАЯ.

По прошествии более десятка лет, когда я сама уже, закончив медицинский институт в Твери, вернулась в Брянск и стала работать врачом, летом 1987 года меня направили на месяц в медицинскую комиссию при военкомате Советского района. В то время была такая «повинность» для врачей — работа на медосмотрах призывников.

Как водится во всех бюджетных организациях (а в советское время в здравоохранении других и не было), даже если мы заканчивали работу раньше — например, призывников было мало в какой-то день, все равно надо было «отсиживать время». В комиссии было много старых, прошедших войну врачей, для которых эта работа была чем- то вроде санатория (призывная молодёжь — это не пожилые хроники с десятком диагнозов), и мы коротали время, слушая их рассказы. Жаль, я тогда по молодости не догадалась записывать услышанное.

И вот в один из таких дней невропатолог Вера Гильевна Беккер поведала, что «скончалась Гронская». Она была одинока, к старости стала очень подозрительна, никого к себе в квартиру не пускала, но дружила с Беккер, и та ее часто навещала…

По давней и дурной традиции, власти предержащие, в том числе и медицинские, относились с уважением исключительно к персонам, занимавшим посты, причём сиюминутные — здесь и сейчас. Давно вышедший на пенсию, пусть и заслуженный в прошлом, медик из поля их зрения выпадал сразу же.

Вера Гильевна страшно возмущалась, что тогдашний облздравотдел, по её словам, участия в похоронах одинокой старушки (мне тогда казалось, что было ей чуть ли не сто лет) не принял, даже венка не послал. Некролог и то отправил в газету не сразу. А только через несколько дней, когда до горних высей областного руководства здравоохранения донесся глухой ропот возмущения старой медицинской гвардии.

Но тогда я не догадалась спросить Веру Гильевну, а в какой отрасли медицины работала Гронская. Вскоре и сама Вера Гильевна умерла…

Я долго и безуспешно искала о Гронской хоть какую-то информацию. И вот совсем недавно в этих розысках мне помог брянский краевед Олег Ширшов. Он прислал материал газеты «Брянский рабочий» №81 от 1959 года, посвящённый юбилею врача станции «Скорой помощи» Марии Карповны Гронской. Когда я узнала её полные паспортные данные, то поиски получили новый импульс.

Мария Карповна Гронская, несмотря на её красивую дворянскую фамилию, происхождение имела крестьянское. Она родилась 24 марта 1904 года в селе Любавичи Могилевской губернии. Сейчас это село входит в Руднянский район Смоленской области.

Любавичи известны, начиная с XVI века, как местечко в составе Великого Княжества Литовского, в 1772 после первого раздела Речи Посполитой перешедшее к России. Любавичи были известны в мире как место, где XVII веке зародилось религиозное течение в иудаизме — движение любавичских хасидов (Хабад-Любавич, Любавичский хасидизм). До Второй Мировой войны Любавичи имели смешанный русско-еврейский состав: по словам одной из уцелевших после войны жительниц, Раисы Ефимовны Гронской (Поляковой):

«…я 1929 года рождения. До войны моё село Любавичи было большим и чудесным, половина населения была еврейской, половина – русской. Церковь – сегодня памятник федерального значения, – почта, синагога, двухэтажная школа-десятилетка, столовая, больница с четырьмя корпусами в два этажа. 225 добротно обустроенных и зажиточных хозяйств. Жителей больше тысячи».

Род Гронских был русским по национальности, православным по вероисповеданию и весьма многолюдным по количеству членов. Только на сайтах «Мемориал» и «Подвиг народа» упомянуты 14 человек, носящих эту фамилию — участников Великой Отечественной войны.

Колхоз им. Красной Армии был организован в Любавичах в декабре 1929 года. Первыми трактористами в колхозе были Иван Семенович Гронский и Кучеренков Павел Никифорович. Во время отступления фашисты сожгли почти все дома местечка. Сразу после освобождения был восстановлен орган советской власти – Любавический сельсовет. Под сельсовет был занят дом Гронской Веры Ивановны. Как видим, в роду было достаточно энергичных людей, как сейчас сказали бы, с активной жизненной позицией.

Неудивительно, что после Октябрьской революции, когда заработали социальные лифты, целеустремленная девушка из смоленской глубинки смогла поступить в медицинский институт и стать врачом. Её профессиональный путь описан в газетной заметке, которую приведу здесь целиком:

«ЮБИЛЕЙ ВРАЧА

Тридцать лет трудовой деятельности — это не мало. А на беспокойной врачебной работе тем более. Но Мария Карповна Гронская, врач «Скорой помощи», не искала и не ищет покоя. В селе Сомове Карачевского района началось ее служение благородному делу народного здравоохранения. Потом Смоленск, Куйбышев, Ростов-на-Дону. И во всех тех городах оставались люди, много людей, которым Мария Карповна помогла одолеть болезнь.

Потом — годы учебы в аспирантуре, новая работа. А в войну — начальник отделения госпиталя, героическая борьба за жизнь раненых солдат и офицеров. С 1946 года Мария Карповна Гронская работает в Брянске.

…Несчастный случай или человеку внезапно стало плохо. Машина с красным крестом мчится к больному. Первую помощь ему оказывает Гронская. Вернулись — новый звонок, новый вызов. И так каждый день.

В городе Марию Карповну знают не только как чуткого и умелого врача. Не жалея времени и сил, передаёт она молодым медработникам свои знания, опыт. Мария Карповна часто выступает с лекциями по радио, в кинотеатрах и клубах.

Вчера коллектив Городской станции «Скорой помощи» чествовал юбиляра. Было сказано много тёплых слов, а добрых пожеланий хватит, пожалуй, ещё на тридцать лет работы.

Е. Черкашина, заведующая горздравотделом»

(примечание: Сомово — сейчас это село Сомово Шаблыкинского района Орловской области, находится южнее брянского города Карачева, на реке Навля)».

На интернет-портале «Память народа» есть альбом участника войны М. К. Гронской с её фотографией и информацией из картотеки офицерского состава. Во время войны она работала в Куйбышевском окружном военном госпитале, к-да 78. Этот госпиталь был и есть один из старейших лечебных учреждений Поволжья, основанный 15 июля 1869 года.

За четыре дня до начала Великой Отечественной войны, 18 июня 1941 года, приказом начальника госпиталя Окружной военный госпиталь Приволжского ВО им. Коминтерна был переименован в эвакогоспиталь №358 и должен быть развернут, при штатной емкости госпиталя в этот период 800 коек, по штату военного времени на 1600 коек.

Во всех отделениях были установлены двухъярусные койки. Койки размещались в клубе и в других помещениях. В этот период госпиталь, по существу, выполнял функцию мощного сортировочного эвакогоспиталя фронтового тыла.

Всего за первые три года войны через госпиталь прошло 23 792 человека раненых и больных, из них раненые составляли 85% и больные 15%. Из общего числа лечившихся в госпитале 10 436 человек (около 50%) было эвакуировано в другие тыловые госпитали (в районы Средней Азии и западной Сибири), а свыше 50% закончили лечение в госпитале № 358. 85% больных и раненых, проходивших здесь лечение, усилиями врачей и медперсонала было возвращено в армию.

Одним из таких специалистов-медиков, спасших многие сотни жизней, была Мария Карповна Гронская, отдавшая медицине более полувека жизни и теперь незаслуженно забытая.

Очень жаль, что хорошая традиция называть улицы именами замечательных людей, распространяется у нас только на революционеров, представителей военных специальностей, писателей. И плохо, что эта традиция обходит людей самых гуманных профессий — тех, кто лечит, учит, сохраняет жизни и воспитывает новые поколения: врачей и учителей.

Мне думается, Мария Карповна Гронская достойна того, чтобы её память увековечить подобным образом. В названии улицы или сквера.

От редакции «БВ»: эта публикация Марины Мозжеровой в соцсети «ВКонтакте» вызвала живой интерес среди старшего поколения нынешних жителей Брянска, видевших или знавших лично Марию Карповну Гронскую. Они оставили там несколько комментариев, которые однозначно дополнили текст Мозжеровой новыми деталями.

Так профессор Александр Городков написал:

«Хорошо помню, как часто встречал в центре Советского район Брянска прогуливавшуюся пару — М. Гронскую с мужем. Старомодная пара, как казалось «из бывших», производила странное впечатление — это и стиль одежды, и сама манера поведения… Очень характерный штрих к картинке из жизни Брянска 60-х годов 20 века. Спасибо за публикацию. А доктора В. Г. Беккер не только хорошо помню, но и лично был знаком с ней, и бывал в их доме (муж Беккер — архитектор М. С. Розовский). Был даже ее пациентом! О РОзовском мы нашли много материалов, но вот о Беккер знаем гораздо меньше. Жили они в доме у площади Партизан. Розовский умер в 1993 году, а Беккер, кажется, в 2004 году».

Интересно. Почаще такое публикуйте!